Longtemps marginale, la seconde main s’impose dans la mode comme une nouvelle norme. Alors, comment et pourquoi ce modèle autrefois discret est-il devenu un pilier du luxe durable ?

Il fut un temps où acheter en seconde main relevait de la contrainte économique ou d’une chasse au trésor confidentielle. Aujourd’hui, c’est devenu un geste mode assumé, voire désirable. La seconde main est entrée dans le vocabulaire du luxe, des tendances, et même des stratégies de marque.

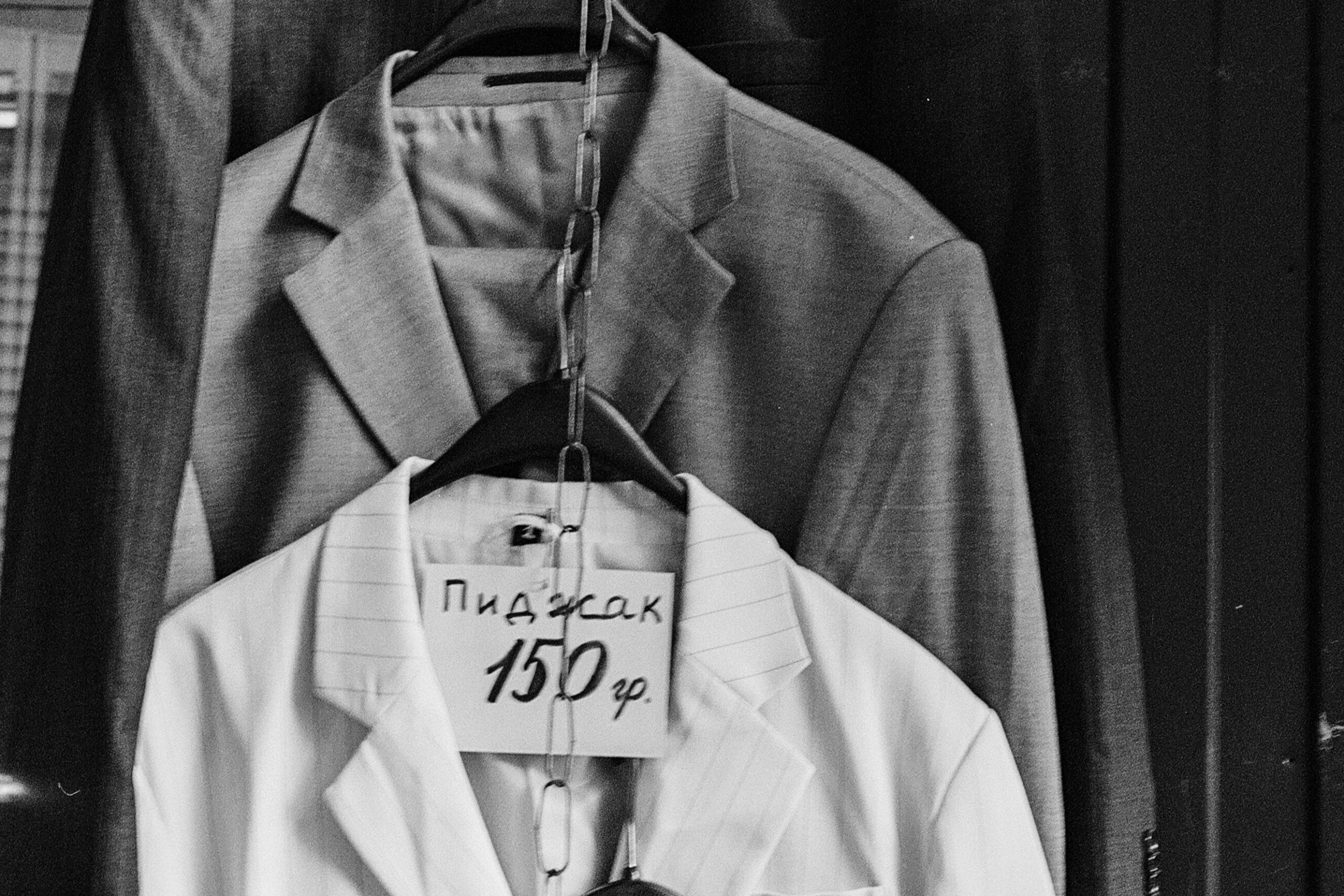

L’origine du vêtement de seconde main remonte à bien avant la fast fashion : au XIXe siècle déjà, les friperies étaient courantes dans les grandes villes. Mais c’est dans les années 60–70, avec l’émergence de contre-cultures et d’un goût pour l’anticonformisme, que le vintage devient un véritable statement stylistique. Dans les années 2000, la démocratisation de plateformes comme eBay, puis Vinted, Vestiaire Collective ou The RealReal, change la donne : acheter un sac Chanel ou un jean Levi’s 501 d’époque devient facile, voire valorisé.

Le contexte écologique accélère la tendance. Face à une industrie de la mode surproduite et polluante, la seconde main offre une alternative plus durable. Acheter vintage, c’est prolonger la vie des vêtements, réduire son impact, et refuser l’obsolescence programmée du style. C’est aussi, paradoxalement, accéder à un luxe plus personnel : des pièces uniques, chargées d’histoire, portées avec fierté.

Les maisons de luxe l’ont bien compris. Gucci, Balenciaga, Jean Paul Gaultier ou Courrèges revisitent leurs archives, relancent des pièces ou s’associent à des plateformes de revente. La seconde main devient un nouveau territoire de branding, entre héritage, durabilité et désirabilité.

Et demain ? La mode circulaire pourrait devenir la norme. La génération Z, ultra sensible aux enjeux écologiques et à la singularité, fait déjà de la seconde main un réflexe. Le vintage n’est plus une alternative : c’est une nouvelle définition du style, plus responsable, plus libre, plus visionnaire.

Laisser un commentaire